特別インタビュー:日本旅行業協会・研修・試験部部長の岡野貢氏

実態に合わせTC制度を改善、人材育成・収益向上に役立つ資格に

〜課題は講座のバラエティと資格の有効活用か〜

トラベル・カウンセラー制度(TC制度)は今年、一部改変する。これまでも回を重ねるごとに拡充や調整がされてきたが、今回は当初の概念を覆す変更がある。ただしこれに対しては歓迎のみならず、時には混乱の声も聞く。また、弊誌連載中の「DS応援プロジェクト」では、認定者や観光局の方々と直接お話しする機会があり、制度のメリットともに疑問点も伺えた。これらを踏まえ、見直しの趣旨と今後の展開を日本旅行業協会(JATA)研修・試験部部長の岡野貢氏に聞いた。

―今回の見直しは、当初の制度の概念と大きく異なります。その狙いを教えてください

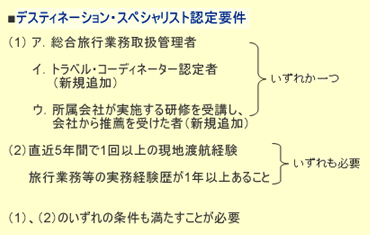

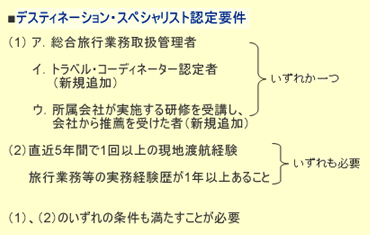

大きな変更点は2つ。1つはデスティネーション・スペシャリスト(DS)の認定要件であった総合旅行業務取扱管理者資格を、必須条件から除外したことです。法定資格である総合管理者と、業界の自主資格であるTC制度は従属関係になく、特段の関連性がないと判断しました。

大きな変更点は2つ。1つはデスティネーション・スペシャリスト(DS)の認定要件であった総合旅行業務取扱管理者資格を、必須条件から除外したことです。法定資格である総合管理者と、業界の自主資格であるTC制度は従属関係になく、特段の関連性がないと判断しました。

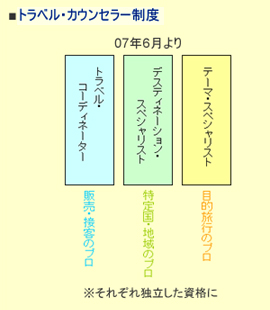

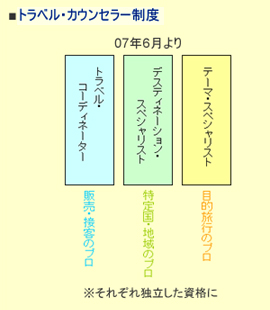

2つめはステップアップ式の資格制度であったTC制度を、トラベル・コーディネーター(TC)とDS、テーマ・スペシャリスト(TS)のそれぞれ独立の資格としたことです。今後はTCで販売・接客のプロを、DSで特定国・地域のプロを、TSで目的旅行のプロを養成する、という認識になります。これにより、各資格の目的が鮮明になる効果が期待できます。

従来はTC修了後、DSまたはTSに進めるとなっていましたが、DSを始めてみると、受講者の中には販売担当者のみならず、企画・造成部門のスタッフも多いことがわかりました。担当部門によってはTCとDSの能力はマッチしないので、旅行業務の現場にあわせて見直したということです。ただ、既にTCの修了後にDSを取得した人には、通常とは異なる認定証とバッチの交付も考えています。

従来はTC修了後、DSまたはTSに進めるとなっていましたが、DSを始めてみると、受講者の中には販売担当者のみならず、企画・造成部門のスタッフも多いことがわかりました。担当部門によってはTCとDSの能力はマッチしないので、旅行業務の現場にあわせて見直したということです。ただ、既にTCの修了後にDSを取得した人には、通常とは異なる認定証とバッチの交付も考えています。

このほか、3月中に認定登録を修了し、同年度内で事業を完結できるように改めました。これは受験料や認定料の会計処理上、同一年度内で修了してほしいという旅行会社の要望を受けたものです。また、受講者が希望する時にいつでも始められるEラーニングの特性を活かし、講座の募集回数を2次募集まで実施します。このように今回の制度の改善は、旅行業務の実態に合わせるのが最大の目的なのです。

―今年からスタートするテーマ・スペシャリスト(TS)は、他業界の資格を追認する形式を採用しました。その理由をお聞かせください

TSは旅行業務以外の専門性が必要とされるので、むしろ外部の専門機関が作成した資格で適切なものがあれば、それを採用する方が相応しいと判断しました。まずはクルーズ・スペシャリストと世界遺産スペシャリストから開始します。※関連記事にリンク

今後はツアー登山やホームステイを含む教育旅行など、旅行需要と勘案しながら、フレキシブルな対応をしていきます。そういう意味ではTC制度協議会がTSを用意するのではなく、業界からの要望により検討する姿勢になるでしょう。ブライダル・スペシャリストの設置の期待が高いことは承知していますので、どこまで旅行会社のノウハウとしてマニュアル化すべきか、再度検討していきます。

▽現在の課題と方策は

―TC制度に先行し、スペシャリストを育成する講座を設ける観光局があります。今後はDSも既存資格を追認するケースもありますか

現在、DSは29の観光局による19講座で、方面が網羅されていないことは課題の一つと認識しています。一般消費者に対してDSをアピールする時、「ドイツやイタリアのDSはいるけれど、フランスはいない」と、逆に弱い方面に見えてしまう可能性もあり、積極的に告知しにくいとの旅行会社からの声もあります。

講座数はもちろん拡充させていく考えで、多くの観光局に参加を促していきます。例えばカナダなど、既に資格制度を実施する観光局にはTC制度へのシフトを、ヨーロッパの主要デスティネーションであるフランス、スイス、そして昨年から独自の養成講座を開始したオーストリアにもぜひ、参加をお願いしたいです。アジアで言えば、主要デスティネーションのタイも進めたいと思っています。

―他の既存資格の追認となると、業界独自の資格というアイデンティティはどこに見出すべきでしょうか

TC制度は、お客様のメリットとなり、旅行会社には収益向上の一助となる制度であるのが本来の姿。それに仕立てあげるのが協議会の務めです。そのためには業界の要望を的確に取り入れる必要があり、それが実施できる体制にあることが業界独自の資格の特徴でしょう。常に業界が求める人材育成に役立つ資格となるよう、必要に応じて改変していくつもりです。

また、TC制度が有効活用されるためには、広く認知される必要があります。そのとき、業界を挙げて実施する規模と信頼度が大きく働くことでしょう。しかし、今まではあえて一般消費者向けのピーアールを控えていました。DS認定者数が少ないので、貧弱なイメージを与えてしまうと考えたからです。ただ、7月末には第3回のDSの第2次認定者が確定し、これにより累計認定者数は1100名程度になります。今年度の認定試験の頃には一般紙へのアプローチを考えています。

また、旅行会社から告知できる環境を整える目的で、先ごろスペシャリストを告知できるポスターを試験的に作成しました。現在、モデルとなる旅行会社を募集しているところです。この声を反映し、有効なものを作成したいと思います。※関連記事にリンク

―養成講座により、認定後のフォローアップにばらつきがあるというお話をお聞きします。一方で、観光局からは地方の受講者や個人での登録者などには、なかなかアプローチしにくいというお話もあります

まず、フォローアップの点ですが、受講者用のサイトを認定終了後も閲覧できるように考えています。今年から、5年ごと更新制度を正式に開始することもあり、年々アップデートされる養成講座の最新情報を得やすくするためです。

また、これらを含め、認定者や観光局などとの情報交換といった横のつながりが欲しいとの声もあります。そこで現在、TC制度のeラーニングを活かし、インターネット上でのサークル的な活動を考えています。

共通のウェブサイトを作成し、その中に例えば「ドイツ教室」などの各コンテンツを作ります。全員が横断的に参加できるコンテンツも用意し、活性化できるようにするのも一つの案だと思います。これも、業界独自の資格制度ならではの特徴になると思います。

〜課題は講座のバラエティと資格の有効活用か〜

トラベル・カウンセラー制度(TC制度)は今年、一部改変する。これまでも回を重ねるごとに拡充や調整がされてきたが、今回は当初の概念を覆す変更がある。ただしこれに対しては歓迎のみならず、時には混乱の声も聞く。また、弊誌連載中の「DS応援プロジェクト」では、認定者や観光局の方々と直接お話しする機会があり、制度のメリットともに疑問点も伺えた。これらを踏まえ、見直しの趣旨と今後の展開を日本旅行業協会(JATA)研修・試験部部長の岡野貢氏に聞いた。

―今回の見直しは、当初の制度の概念と大きく異なります。その狙いを教えてください

大きな変更点は2つ。1つはデスティネーション・スペシャリスト(DS)の認定要件であった総合旅行業務取扱管理者資格を、必須条件から除外したことです。法定資格である総合管理者と、業界の自主資格であるTC制度は従属関係になく、特段の関連性がないと判断しました。

大きな変更点は2つ。1つはデスティネーション・スペシャリスト(DS)の認定要件であった総合旅行業務取扱管理者資格を、必須条件から除外したことです。法定資格である総合管理者と、業界の自主資格であるTC制度は従属関係になく、特段の関連性がないと判断しました。2つめはステップアップ式の資格制度であったTC制度を、トラベル・コーディネーター(TC)とDS、テーマ・スペシャリスト(TS)のそれぞれ独立の資格としたことです。今後はTCで販売・接客のプロを、DSで特定国・地域のプロを、TSで目的旅行のプロを養成する、という認識になります。これにより、各資格の目的が鮮明になる効果が期待できます。

従来はTC修了後、DSまたはTSに進めるとなっていましたが、DSを始めてみると、受講者の中には販売担当者のみならず、企画・造成部門のスタッフも多いことがわかりました。担当部門によってはTCとDSの能力はマッチしないので、旅行業務の現場にあわせて見直したということです。ただ、既にTCの修了後にDSを取得した人には、通常とは異なる認定証とバッチの交付も考えています。

従来はTC修了後、DSまたはTSに進めるとなっていましたが、DSを始めてみると、受講者の中には販売担当者のみならず、企画・造成部門のスタッフも多いことがわかりました。担当部門によってはTCとDSの能力はマッチしないので、旅行業務の現場にあわせて見直したということです。ただ、既にTCの修了後にDSを取得した人には、通常とは異なる認定証とバッチの交付も考えています。このほか、3月中に認定登録を修了し、同年度内で事業を完結できるように改めました。これは受験料や認定料の会計処理上、同一年度内で修了してほしいという旅行会社の要望を受けたものです。また、受講者が希望する時にいつでも始められるEラーニングの特性を活かし、講座の募集回数を2次募集まで実施します。このように今回の制度の改善は、旅行業務の実態に合わせるのが最大の目的なのです。

―今年からスタートするテーマ・スペシャリスト(TS)は、他業界の資格を追認する形式を採用しました。その理由をお聞かせください

TSは旅行業務以外の専門性が必要とされるので、むしろ外部の専門機関が作成した資格で適切なものがあれば、それを採用する方が相応しいと判断しました。まずはクルーズ・スペシャリストと世界遺産スペシャリストから開始します。※関連記事にリンク

今後はツアー登山やホームステイを含む教育旅行など、旅行需要と勘案しながら、フレキシブルな対応をしていきます。そういう意味ではTC制度協議会がTSを用意するのではなく、業界からの要望により検討する姿勢になるでしょう。ブライダル・スペシャリストの設置の期待が高いことは承知していますので、どこまで旅行会社のノウハウとしてマニュアル化すべきか、再度検討していきます。

▽現在の課題と方策は

―TC制度に先行し、スペシャリストを育成する講座を設ける観光局があります。今後はDSも既存資格を追認するケースもありますか

現在、DSは29の観光局による19講座で、方面が網羅されていないことは課題の一つと認識しています。一般消費者に対してDSをアピールする時、「ドイツやイタリアのDSはいるけれど、フランスはいない」と、逆に弱い方面に見えてしまう可能性もあり、積極的に告知しにくいとの旅行会社からの声もあります。

講座数はもちろん拡充させていく考えで、多くの観光局に参加を促していきます。例えばカナダなど、既に資格制度を実施する観光局にはTC制度へのシフトを、ヨーロッパの主要デスティネーションであるフランス、スイス、そして昨年から独自の養成講座を開始したオーストリアにもぜひ、参加をお願いしたいです。アジアで言えば、主要デスティネーションのタイも進めたいと思っています。

―他の既存資格の追認となると、業界独自の資格というアイデンティティはどこに見出すべきでしょうか

TC制度は、お客様のメリットとなり、旅行会社には収益向上の一助となる制度であるのが本来の姿。それに仕立てあげるのが協議会の務めです。そのためには業界の要望を的確に取り入れる必要があり、それが実施できる体制にあることが業界独自の資格の特徴でしょう。常に業界が求める人材育成に役立つ資格となるよう、必要に応じて改変していくつもりです。

また、TC制度が有効活用されるためには、広く認知される必要があります。そのとき、業界を挙げて実施する規模と信頼度が大きく働くことでしょう。しかし、今まではあえて一般消費者向けのピーアールを控えていました。DS認定者数が少ないので、貧弱なイメージを与えてしまうと考えたからです。ただ、7月末には第3回のDSの第2次認定者が確定し、これにより累計認定者数は1100名程度になります。今年度の認定試験の頃には一般紙へのアプローチを考えています。

また、旅行会社から告知できる環境を整える目的で、先ごろスペシャリストを告知できるポスターを試験的に作成しました。現在、モデルとなる旅行会社を募集しているところです。この声を反映し、有効なものを作成したいと思います。※関連記事にリンク

―養成講座により、認定後のフォローアップにばらつきがあるというお話をお聞きします。一方で、観光局からは地方の受講者や個人での登録者などには、なかなかアプローチしにくいというお話もあります

まず、フォローアップの点ですが、受講者用のサイトを認定終了後も閲覧できるように考えています。今年から、5年ごと更新制度を正式に開始することもあり、年々アップデートされる養成講座の最新情報を得やすくするためです。

また、これらを含め、認定者や観光局などとの情報交換といった横のつながりが欲しいとの声もあります。そこで現在、TC制度のeラーニングを活かし、インターネット上でのサークル的な活動を考えています。

共通のウェブサイトを作成し、その中に例えば「ドイツ教室」などの各コンテンツを作ります。全員が横断的に参加できるコンテンツも用意し、活性化できるようにするのも一つの案だと思います。これも、業界独自の資格制度ならではの特徴になると思います。