特集:「若者の海外旅行離れ」(1)、「時代のリーダー」を対面取材

有識者だけに語らせない小さな声を拾う努力を

ここ数年、「若者の海外旅行離れ」に関する議論が業界を中心に活発化している。社会一般には自動車や酒類など、主要産業における消費の変化が指摘されており、日本経済新聞社産業地域研究所の「20代若者の消費異変」調査研究報告書によると、「身近な消費を堅実に行う『縮み志向』の若者が増え、非日常性を求める気持ちが弱まっている」と分析する。海外旅行のもつ最大の魅力=「非日常性」が、価値の薄いものになっているのではないか。

ここ数年、「若者の海外旅行離れ」に関する議論が業界を中心に活発化している。社会一般には自動車や酒類など、主要産業における消費の変化が指摘されており、日本経済新聞社産業地域研究所の「20代若者の消費異変」調査研究報告書によると、「身近な消費を堅実に行う『縮み志向』の若者が増え、非日常性を求める気持ちが弱まっている」と分析する。海外旅行のもつ最大の魅力=「非日常性」が、価値の薄いものになっているのではないか。

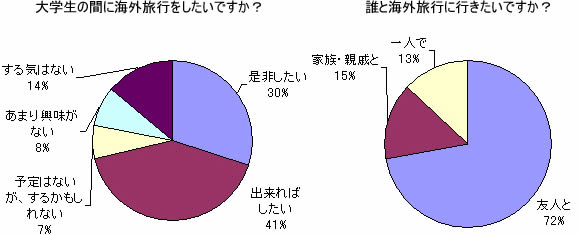

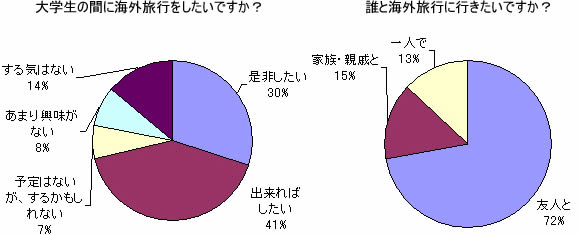

今回は大手旅行会社での経験が長く、執筆、講演活動で活躍する千葉千枝子氏に依頼し、観光学部を設置する私大2校の協力を得て、観光学科の学生を含む計249人からアンケートをとると同時に、グループセッションを実施。そこで集約した「生の声」を2日間にわたりレポートする。「時代のリーダー」は彼らの世代だという認識の上での「対話」や「参画」といった地道な努力のなかに、商品開発のヒントが隠されているのではないだろうか。

「国内旅行で十分」。若年男子の保守的傾向が顕著に

今回、アンケートならびにグループセッションの協力を要請した大学は、横浜商科大学(神奈川県)と城西国際大学(千葉県)の2校で、いずれも観光学の学部・学科を設置し、キャンパス近くに観光地が控える好環境にある。観光を専科として学ぶ両大学の学生に共通していえることは、海外旅行経験者が「2人にひとり」の割合だという点。未経験者のなかには国内旅行派も含まれる。しかし、一般系の学生に絞って経験の有無をたずねると、7割近い学生が海外旅行未経験だ。

今回、アンケートならびにグループセッションの協力を要請した大学は、横浜商科大学(神奈川県)と城西国際大学(千葉県)の2校で、いずれも観光学の学部・学科を設置し、キャンパス近くに観光地が控える好環境にある。観光を専科として学ぶ両大学の学生に共通していえることは、海外旅行経験者が「2人にひとり」の割合だという点。未経験者のなかには国内旅行派も含まれる。しかし、一般系の学生に絞って経験の有無をたずねると、7割近い学生が海外旅行未経験だ。

鶴見の高台にある横浜商科大学のキャンパスを初めて訪ねたのは、世界的な金融危機に見舞われた08年暮れのこと。商学部貿易・観光学科、羽田ゼミで学ぶ学生を対象に90分のグループセッションを実施した。面白いことに臨席した3年生(当時)の男子学生9割が海外旅行未経験であるのに対し、女子学生全員が複数回の旅行経験をもっていた。若干の個人差はあるものの、4年生におよんでは海外旅行への意欲が高く、意識の違いがみてとれる。特に男子学生は、就職活動の経験が大きく影響するようだ。

しかし、同大学に通う非観光系の一般学生を対象にアンケート調査をした結果、男子学生の保守的傾向があらためて浮き彫りになった。「国内をもっと旅したいが、海外へ行く発想はない」、「バイトや部活に忙しく、金銭的にも余裕がない」、なかには「テレビ(旅行特番)やネットで満足している」という意見まであり、旅行離れの傾向が男子学生の大半を占める。

パスポートの保有率は低く、保有することへの憧れも希薄。アルバイト代の3分の1から4分の1は携帯などの通信費に消えてしまうという。「国内旅行の経験を増やしたい」という意見を持つが、海外旅行は「面倒くさい」とする内向き志向が大半だ。こうした傾向は、城西国際大学も含む観光系の学生にも顕著にみられた。

ファッション雑誌の旅行特集は高嶺の花

そこで日を変えて、2年生から4年生の女子学生だけを対象に横浜商科大学で再度インタビューしたところ、海外旅行に対する意識に性差の広がりが歴然とみてとれた。

女子学生のなかには、旅行費用をバイトで稼ぎ、積極的に海外へ行く人もいる。大学の長期休暇を利用してバイト代でヨーロッパを旅したある3年生女子は、「ホテルやカフェに行くために、お洒落な格好を心がけるようになった」と語る。従来型の消費パターンは、少数派だが実在する。卒業後、就職をしたら「出産を望むが、共働きはいとわない」といい、「行けるうちに行きたい」と語る女子学生が多いのは昔も今も変わらないが、彼女らをリピーターに育てあげるには、社会背景的に幾つかの障壁があることも考えられる。

そうはいっても、相対的に堅実さは増している。消費に優先順位をつけ、海外旅行をあと回しにする傾向は女子学生にも強い。衣服に興味があり、ファッション雑誌を定期的に購読する2年生女子は、海外旅行の特集ページを読んでも「自分には行けない」と感じることが多いという。旧態然としたイメージ先行の媒体露出では効果が薄く、実利的な情報も加味して発信することが必要なのかもしれない。

▽続きは次のページ

◆特集:若者の旅行離れ(2)、海外旅行の仕方を知らない世代

ここ数年、「若者の海外旅行離れ」に関する議論が業界を中心に活発化している。社会一般には自動車や酒類など、主要産業における消費の変化が指摘されており、日本経済新聞社産業地域研究所の「20代若者の消費異変」調査研究報告書によると、「身近な消費を堅実に行う『縮み志向』の若者が増え、非日常性を求める気持ちが弱まっている」と分析する。海外旅行のもつ最大の魅力=「非日常性」が、価値の薄いものになっているのではないか。

ここ数年、「若者の海外旅行離れ」に関する議論が業界を中心に活発化している。社会一般には自動車や酒類など、主要産業における消費の変化が指摘されており、日本経済新聞社産業地域研究所の「20代若者の消費異変」調査研究報告書によると、「身近な消費を堅実に行う『縮み志向』の若者が増え、非日常性を求める気持ちが弱まっている」と分析する。海外旅行のもつ最大の魅力=「非日常性」が、価値の薄いものになっているのではないか。今回は大手旅行会社での経験が長く、執筆、講演活動で活躍する千葉千枝子氏に依頼し、観光学部を設置する私大2校の協力を得て、観光学科の学生を含む計249人からアンケートをとると同時に、グループセッションを実施。そこで集約した「生の声」を2日間にわたりレポートする。「時代のリーダー」は彼らの世代だという認識の上での「対話」や「参画」といった地道な努力のなかに、商品開発のヒントが隠されているのではないだろうか。

「国内旅行で十分」。若年男子の保守的傾向が顕著に

今回、アンケートならびにグループセッションの協力を要請した大学は、横浜商科大学(神奈川県)と城西国際大学(千葉県)の2校で、いずれも観光学の学部・学科を設置し、キャンパス近くに観光地が控える好環境にある。観光を専科として学ぶ両大学の学生に共通していえることは、海外旅行経験者が「2人にひとり」の割合だという点。未経験者のなかには国内旅行派も含まれる。しかし、一般系の学生に絞って経験の有無をたずねると、7割近い学生が海外旅行未経験だ。

今回、アンケートならびにグループセッションの協力を要請した大学は、横浜商科大学(神奈川県)と城西国際大学(千葉県)の2校で、いずれも観光学の学部・学科を設置し、キャンパス近くに観光地が控える好環境にある。観光を専科として学ぶ両大学の学生に共通していえることは、海外旅行経験者が「2人にひとり」の割合だという点。未経験者のなかには国内旅行派も含まれる。しかし、一般系の学生に絞って経験の有無をたずねると、7割近い学生が海外旅行未経験だ。鶴見の高台にある横浜商科大学のキャンパスを初めて訪ねたのは、世界的な金融危機に見舞われた08年暮れのこと。商学部貿易・観光学科、羽田ゼミで学ぶ学生を対象に90分のグループセッションを実施した。面白いことに臨席した3年生(当時)の男子学生9割が海外旅行未経験であるのに対し、女子学生全員が複数回の旅行経験をもっていた。若干の個人差はあるものの、4年生におよんでは海外旅行への意欲が高く、意識の違いがみてとれる。特に男子学生は、就職活動の経験が大きく影響するようだ。

しかし、同大学に通う非観光系の一般学生を対象にアンケート調査をした結果、男子学生の保守的傾向があらためて浮き彫りになった。「国内をもっと旅したいが、海外へ行く発想はない」、「バイトや部活に忙しく、金銭的にも余裕がない」、なかには「テレビ(旅行特番)やネットで満足している」という意見まであり、旅行離れの傾向が男子学生の大半を占める。

パスポートの保有率は低く、保有することへの憧れも希薄。アルバイト代の3分の1から4分の1は携帯などの通信費に消えてしまうという。「国内旅行の経験を増やしたい」という意見を持つが、海外旅行は「面倒くさい」とする内向き志向が大半だ。こうした傾向は、城西国際大学も含む観光系の学生にも顕著にみられた。

ファッション雑誌の旅行特集は高嶺の花

そこで日を変えて、2年生から4年生の女子学生だけを対象に横浜商科大学で再度インタビューしたところ、海外旅行に対する意識に性差の広がりが歴然とみてとれた。

女子学生のなかには、旅行費用をバイトで稼ぎ、積極的に海外へ行く人もいる。大学の長期休暇を利用してバイト代でヨーロッパを旅したある3年生女子は、「ホテルやカフェに行くために、お洒落な格好を心がけるようになった」と語る。従来型の消費パターンは、少数派だが実在する。卒業後、就職をしたら「出産を望むが、共働きはいとわない」といい、「行けるうちに行きたい」と語る女子学生が多いのは昔も今も変わらないが、彼女らをリピーターに育てあげるには、社会背景的に幾つかの障壁があることも考えられる。

そうはいっても、相対的に堅実さは増している。消費に優先順位をつけ、海外旅行をあと回しにする傾向は女子学生にも強い。衣服に興味があり、ファッション雑誌を定期的に購読する2年生女子は、海外旅行の特集ページを読んでも「自分には行けない」と感じることが多いという。旧態然としたイメージ先行の媒体露出では効果が薄く、実利的な情報も加味して発信することが必要なのかもしれない。

▽続きは次のページ

◆特集:若者の旅行離れ(2)、海外旅行の仕方を知らない世代

取材、調査研究:千葉千枝子